Dispensarios y gabinetes sanitarios

En febrero de 1914 se publicó el

Reglamento Higiénico de los

Ferrocarriles en el que se establecían las

pautas que en cuestión de higiene y salud pública debían cumplir

las compañías de ferrocarriles. Unos años después, en 1925, fue

modificado por el Reglamento Sanitario de Vías Férreas que

mantenía buena parte de lo regulado en el anterior y, además,

hacía mención a algunas instalaciones sanitarias con las que

debían contar las Compañías. El interés que se prestaba a estos

edificios radicaba en el cometido que éstos tenían en relación

con la salud pública y con la función inspectora que los médicos

de las ferroviarias debían realizar al respecto.

En el artículo 19 del

reglamento sanitario establecía que

las estaciones que, por su importancia lo requerían debían

contar con instalaciones fijas para la asistencia y cura de

enfermos y heridos. Específicamente eran necesarias en

estaciones que tuvieran talleres y donde el número de empleados

en plantillas fuera superior a 300. En estos casos las compañías

debían contar con un local fijo y además, en los anexos se

especificaba un modelo en el que se relacionaban los elementos e

instrumentos básicos con los que debía contar, y que eran entre

otros, mesa de operaciones, lavabo, vitrina o armario botiquín,

diverso instrumental y medicamentos básicos y camillas para el

transporte de heridos.

Por su parte los reglamentos sanitarios de las compañías no

solían especificar mucho en relación con las instalaciones

sanitarias, limitándose a hacer algunas menciones generales. Por

ejemplo, en cuanto a las instalaciones básicas para la atención

del personal ferroviario, los reglamentos indicaban que los

médicos jefes de sección debían vivir en la cabecera de zona y

que debían pasar consulta diaria y en hora fija a los agentes

enfermos de la compañía en la oficina sanitaria, o en su

consulta si aquella no existiese (tal y como establece el

reglamento sanitario de la Compañía MZA). Como veremos más

adelante, la situación era variable y convivían estaciones en

las que existían despachos propios para el servicio sanitario,

con otras en las que la única instalación era la de un botiquín

fijo.

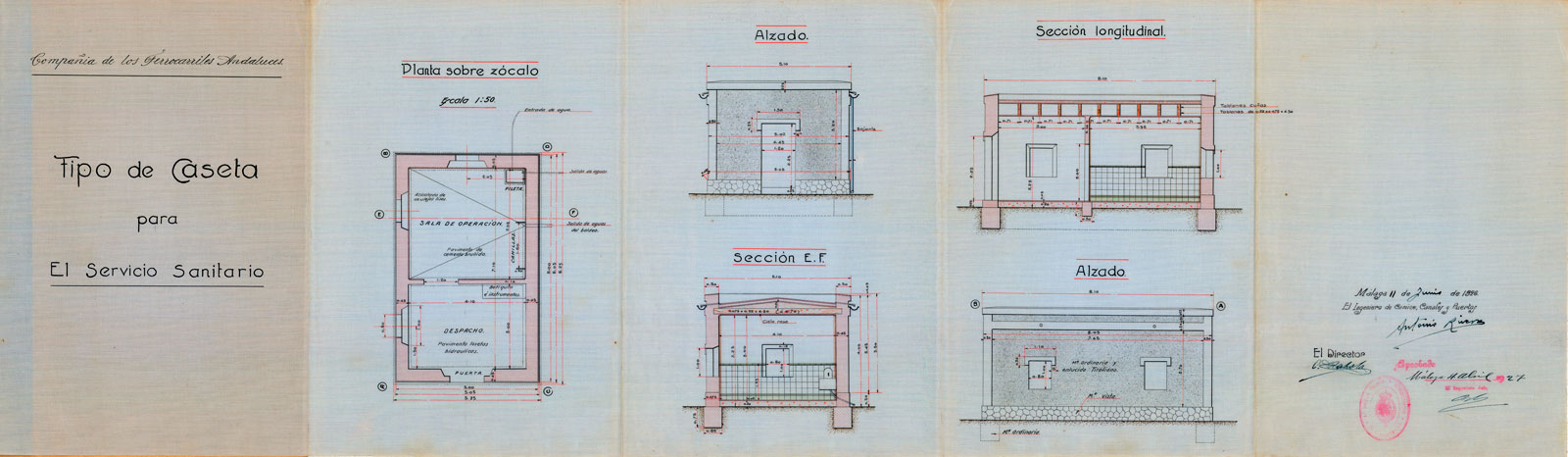

El

Servicio Sanitario de la Compañía de los Ferrocarriles

Andaluces, según se indica en su reglamento sanitario de 1929,

tenía su sede en la Estación de Málaga, donde contaba con una

oficina en la que trabajaba el personal administrativo para la

tramitación y despacho de los asuntos generales del servicio, y

que era, además, el gabinete sanitario y el almacén central de

los medicamentos y efectos sanitarios. Esta instalación fija

estaba a cargo del médico jefe o médico principal, mientras que

las situadas en otros puntos de la red estaban al cargo de los

médicos de sección. En el año 1925 existían varias estaciones de

la red que contaban con instalaciones propias para el servicio

sanitario, Algeciras, Almería, Bobadilla, Cercadilla, Guadix,

Málaga, Puente Genil, Sevilla y Utrera.

En el caso de los botiquines, consideradas como instalaciones

sanitarias no fijas, todas las estaciones debían contar con

algún tipo de botiquín que estaba al cargo de los jefes de

estación. En la mayoría de las estaciones de la red debía haber,

además camillas numeradas para atender en un momento de

necesidad el traslado de cualquier herido.

Esta misma organización era la que se indicaba en el

reglamento

sanitario de la Compañía del Norte que declaraba como material

sanitario obligatorio los botiquines con caja de amputación,

botiquines sin caja de amputación, las camillas y los aparatos

para el examen de la visión.

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias las

compañías fueron instalando en las estaciones de la red algunas

salas de dedicadas a la atención médica de viajeros y de

personal ferroviario. Existen varios ejemplos de solicitudes y

proyectos para instalar este tipo de oficinas en las estaciones.

En 1909 la Compañía de MZA decidió instalar un local dispensario

en la estación de Mora la Nueva, un espacio que contaría con dos

camas y una sala de operaciones. La necesidad de esta

instalación se debía a la instalación de un nuevo depósito de

locomotoras en la estación, lo cual hacía presumir la

posibilidad de que se produjeran un mayor número de accidentes

de trabajo. Por otro lado la situación de la estación, que era

un punto importante y concurrido de la línea de Barcelona a

Zaragoza, con una importante afluencia de viajeros, reclamaba la

existencia de un punto fijo para la atención sanitaria, tanto de

los trabajadores como de los viajeros.

Otro ejemplo ilustrativo es el de la Compañía de los

Ferrocarriles Andaluces que en 1913 decidió instalar en la

estación de Utrera, de la línea de Sevilla a Jerez y Cádiz un

pabellón para el servicio sanitario a tenor del aumento de

personal previsto. El local ubicado junto al edificio de

viajeros contaba con una sala de espera destinada a los enfermos

que se presentaban a consulta y para los lesionados en accidente;

la sala de visita u oficina del médico de sección donde se

efectuaban las curas y los reconocimientos y un almacén para la

conservación de medicamentos y útiles. Y en esta misma compañía en el año 1918, el jefe médico de la

sección de Sopeña solicitó la reforma de un local en la estación

de Sevilla para instalar el gabinete sanitario de la misma.

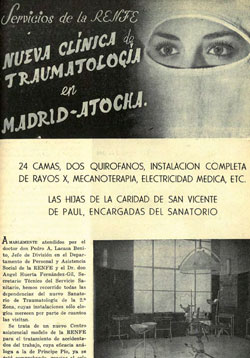

En los primeros años de su creación

Renfe fue organizando sus

servicios y departamentos, en el año 1944, establecía las zonas médicas como parte ejecutiva del

servicio sanitario, estas se subdividían en cabecera y secciones.

En la cabecera de cada zona podía establecerse un sanatorio de

traumatología. Los gabinetes sanitarios se debían instalar en

todos los talleres de alguna importancia, con más de 300

operarios, en los que era obligatorio la existencia de una

guardia permanente de un practicante durante las horas de

trabajo, además de existir un médico titular del gabinete.

Renfe estableció que los poblados ferroviarios en los que no

existía un pueblo contiguo a la instalación ferroviaria se

preveía el nombramiento de un médico titular con su alojamiento

en el que podía pasar consulta.

Otro tipo de instalación sanitaria que pusieron en marcha las

compañías ferroviarias y que fueran continuadas por Renfe son

los dispensarios de asistencia social, no estaban concebidos

como una casa de socorro o un dispensario de urgencia, sino para

hacer medicina preventiva y atención primaria para los

ferroviarios. En 1940 Renfe contaba con dos dispensarios en

Madrid, el dispensario número uno en el Paseo de Santa María de

la Cabeza y el número dos en el Puente de Vallecas. Estos

servicios eran muy demandados por el personal ferroviario y sus

familias, la muestra es que en 1943 el dispensario número 1

atendió 19.618 servicios y en 1944 aumentaron hasta las 26.789

asistencias.

A lo largo del tiempo

se fueron inaugurando nuevos dispensarios

en Bilbao, Oviedo, Huelva y Alcázar de San Juan. En 1952 se puso

en marcha un plan para establecer servicios asistenciales de

medicina preventiva en distintos sectores de la red por lo que

poco a poco se fueron inaugurando estas instalaciones. Todos

ellos llevaban nombres de vírgenes, las inauguraciones eran

muestras de exhibición por parte del Régimen, se llevaban a cabo

actos a los que asistían los altos cargos de Renfe,

representantes del ejército y de la iglesia que bendecía las

nuevas instalaciones, hay que recordar que en esta labor

asistencial, muchas veces el personal sanitario no pertenecía a

la empresa si no a diferentes órdenes religiosas a las que el

Régimen cedió la asistencial social y sanitaria. En 1952 se inauguraron los dispensarios de Málaga, Sevilla y Valencia.

Todos ellos contaban con los elementos fundamentales para poder

prestar servicios de medicina general preventiva, higiene

prenatal, higiene infantil e higiene antituberculosa y equipos

con todo el instrumental necesario, incluidos rayos X. Muchos de

estos dispensarios se complementaban con dispensarios móviles

construidos en coches ferroviarios que se empleaban para servir

las estaciones de la sección a la que se adjudicaban. A lo largo

de la década de 1950 se construyeron la mayoría de los

dispensarios, En 1955 El Pedroso, Bobadilla, Espeluy, Venta de

Baños, Utrera, Albacete, Zamora y Vigo. En 1956 los dispensarios

de urgencias en Villagarcia de Arosa, Orduña, Salamanca, Ferrol,

Ávila, Busdongo y Pamplona. En 1957 en Cerro Negro, Alicante,

León y Vigo y en 1959 el de Barcelona Término.

En el año 1974 Renfe realizó una reestructuración de su

organización sanitaria y se realizó un estudio sobre la

situación de las infraestructuras señalando la necesidad de

aumentar las instalaciones. Se proponía la creación de una

unidad sanitaria central localizado en Madrid dotada de un

servicio de cirugía, un servicio de especialidades que incluyera

medicina interna, oftalmología, aparato cardiorrespiratorio,

psiquiatría, neurología, otorrinolaringología, aparato digestivo

y otros servicios auxiliares como el de radiología, análisis

clínicos y anestesia.

Se establecerían también unidades sanitarias zonales en las

cabeceras de zona, un gabinete sanitario en cada cabecera de

sector o taller y gabinetes sanitarios auxiliares en cada

residencia de los ATS de sector. Estos gabinetes debían

instalarse en edificios independientes, pero cercanos a los

edificios de viajeros. El trabajo incluía además un

estudio con

el estado de las instalaciones en diversas provincias.

Hospitales

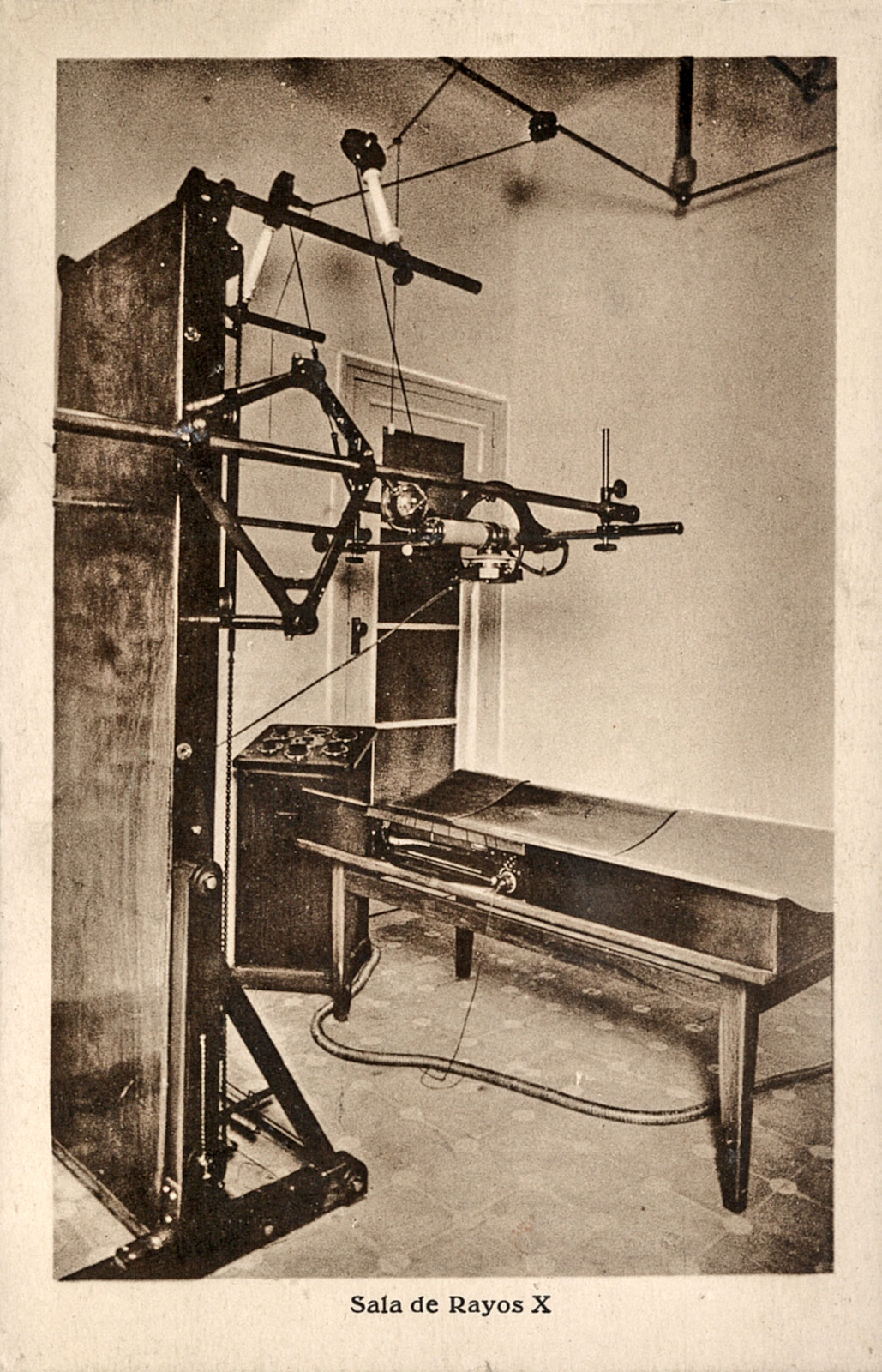

En el año 1928 la Compañía MZA contaba con unas instalaciones

centrales del Servicio Sanitario en Madrid, estaban compuestas

por unas oficinas de servicio central que ocupaban cinco

habitaciones del edificio número 8 de la calle Pacífico y de

otras cinco habitaciones que servían de dispensario de urgencia

ubicado en la estación de Atocha. En esta instalación contaban

con una pequeña sala de operaciones urgentes, una sala de cura

para las consultas diarias, un despacho para el médico de

guardia, una instalación de rayos X, un almacén de camillas y

utensilios, los aseos y un dormitorio para el practicante de

guardia.

En estas instalaciones se prestaba un servicio permanente de

asistencia a heridos además de las consultas de las enfermedades

comunes. El servicio sanitario reportaba en ese año, que las

asistencias médicas a empleados y viajeros habían sido 7.000,

dando lugar a unas 21.000 consultas. Se atendía a unos 100

agentes diarios con las más diversas lesiones. De los distintos

puntos de la red acudían a consultas en el servicio central para

diversos tratamientos, esto además de suponer un aumento de

trabajo era oneroso para la compañía que tenía que alojar a

estos agentes en fondas o incluso en sanatorios particulares.

Además, las leyes vigentes obligaban a las compañías, como

gestoras y explotadoras de un servicio público, a atender en

condiciones los servicios sanitarios, especialmente en los

accidentes laborales y la atención de urgencia a los heridos en

accidente.

Por todo ello en ese mismo año 1928 la Compañía MZA, proyectaba

una ampliación de las instalaciones de la estación de Madrid-Atocha

y dentro este proyecto tenía cabida la instalación de un espacio

específico para el servicio sanitario. El nuevo edificio se

ubicaría en el extremo de la estación en la llegada de viajeros,

cercano a la Glorieta de Atocha y de la calle Méndez Álvaro, una

zona inmediata a la estación, pero relativamente alejada de los

ruidos y humos. El edificio tendría cuatro plantas con acceso

por la fachada sur.

La planta baja del edificio estaría destinada a servicio

generales, y en ella estaría se ubicaría el conserje que también

guardaba el almacén, tres dormitorios, un comedor, los aseos, la

cocina y las despensas.

El patio central acristalado se reservaba para almacén general

de materiales de cura. En esta planta estaban colocadas las

instalaciones de lavado mecánico y plancha, y la zona de

desinfección de ropa con un horno para quemar restos de curas y

material infeccioso. En esta zona se ubicaba también un pequeño

depósito de cadáveres. Y se completaba con un almacén de

camillas y un pequeño taller para la reparación de botiquines.

La primera planta estaba destinada a las asistencias inmediatas

de los accidentados, a las curas diarias de los hospitalizados,

a las consultas médicas del personal, a la exploración

radiográfica y a los tratamientos fisioterapéuticos. Contaba con

ascensor para las camillas y una amplia sala de espera que

también podía utilizarse como sala de clasificación en caso de

accidente. Desde ella se entraba en una sala de preoperatorio

con camas y aseos que daba acceso a la sala de curas y a una

sala de operaciones de urgencias.

En esta planta se ubicaba un despacho de enfermería destinada al

registro de los accidentados y gestiones documentales necesarias

y daba acceso a la consulta del médico de guardia donde se

atendían las consultas médicas de los empleados. Existía otra

dependencia destinada específicamente para el reconocimiento

médico del personal aspirante a agente ferroviario.

En otro lado de esta misma planta se encontraba la sala de

fisioterapia destinada a los tratamientos por medios físicos (gimnasia,

movilización articular, duchas de vapor, tratamientos eléctricos)

era una sala amplia en la que se ubicaban numerosos aparatos y

en la que se hacían simultáneamente varios tratamientos.

Por último también se encontraba en esta planta un botiquín y

farmacia, una sala especial para exploración radiográfica, con

un laboratorio para revelado de clichés y un despacho para el

oculista con cámara oscura para reconocimiento de fondo de ojo.

En la planta segunda se ubicaban los servicios administrativos y

el servicio central sanitario, con despachos para los médicos y

uno para la secretaría con oficina y archivo. Contaba con una

sala de reconocimientos de los lesionados o enfermos.

La otra mitad de esta planta estaba dedicada a sanatorio

quirúrgico que contaba con diez camas, una instalación completa

de aseos, más un ropero y una sala de office. La sala de

operaciones, especial para el sanatorio quirúrgico, contaba con

sala de preparación de los operados y vestíbulo.

La tercera planta estaba destinada a las habitaciones de

aislamiento para enfermos con alguna patología contagiosa.

Aunque contaba con otras cinco habitaciones para heridos y

operados, y un para el personal que cuidaba a estos enfermos. En

esta misma planta se encontraba un laboratorio clínico con sus

dos secciones, química y micrográfica. Y se completaba con un

office general con ropero, retretes y una cocina con fregadero,

además de un almacén de camas supletorias y otros utensilios.

El hospital contaba con abastecimiento de agua y de gas y con instalaciones de calefacción

central.

El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Fomento en 1929, a partir de dicha fecha se iniciaron las obras, adjudicadas al

contratista Roberto Alen, que finalizaron en el año 1933.

Quedaron sin ejecutar algunas obras que

fueron realizadas posteriormente, así en el año 1940 se solicitó

la ampliación y modificación de una de las salas de operaciones,

una sala de desinfección de material y el dispensario de ojos.

Las obras se realizaron y en 1945 ya se encontraban en

funcionamiento para atender a los enfermos de la 2ª y 6ª zona de

Renfe. En este edificio se ubicó

el almacén central que dotaba a los botiquines de trenes y

estaciones de gran importancia. En 1951 se inauguró el

laboratorio central con tres secciones a cargo de especialistas,

la sección clínica, la encargada de los análisis clínicos, y la

de análisis de aguas, tanto en su aspecto bacteriológico como

químico. Este espacio fue reconvertido con las ampliaciones y

modificaciones de la estación de Atocha para instalar oficinas

de Renfe.

La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte también disponía

en Madrid de un edificio específico para los servicios

sanitarios centrales de la empresa. La casa de salud, como se

denominó inicialmente se inauguró en el año 1933, con un

edificio de dos plantas y una capacidad de 14 camas. Al terminar

el primer año, los resultados obtenidos sobrepasaron los

objetivos iniciales, las camas resultaron insuficientes para la

demanda y esto llevó a que un año después, el jefe del servicio

sanitario presentara a la dirección un estudio para la

ampliación de un piso en la clínica de traumatología.

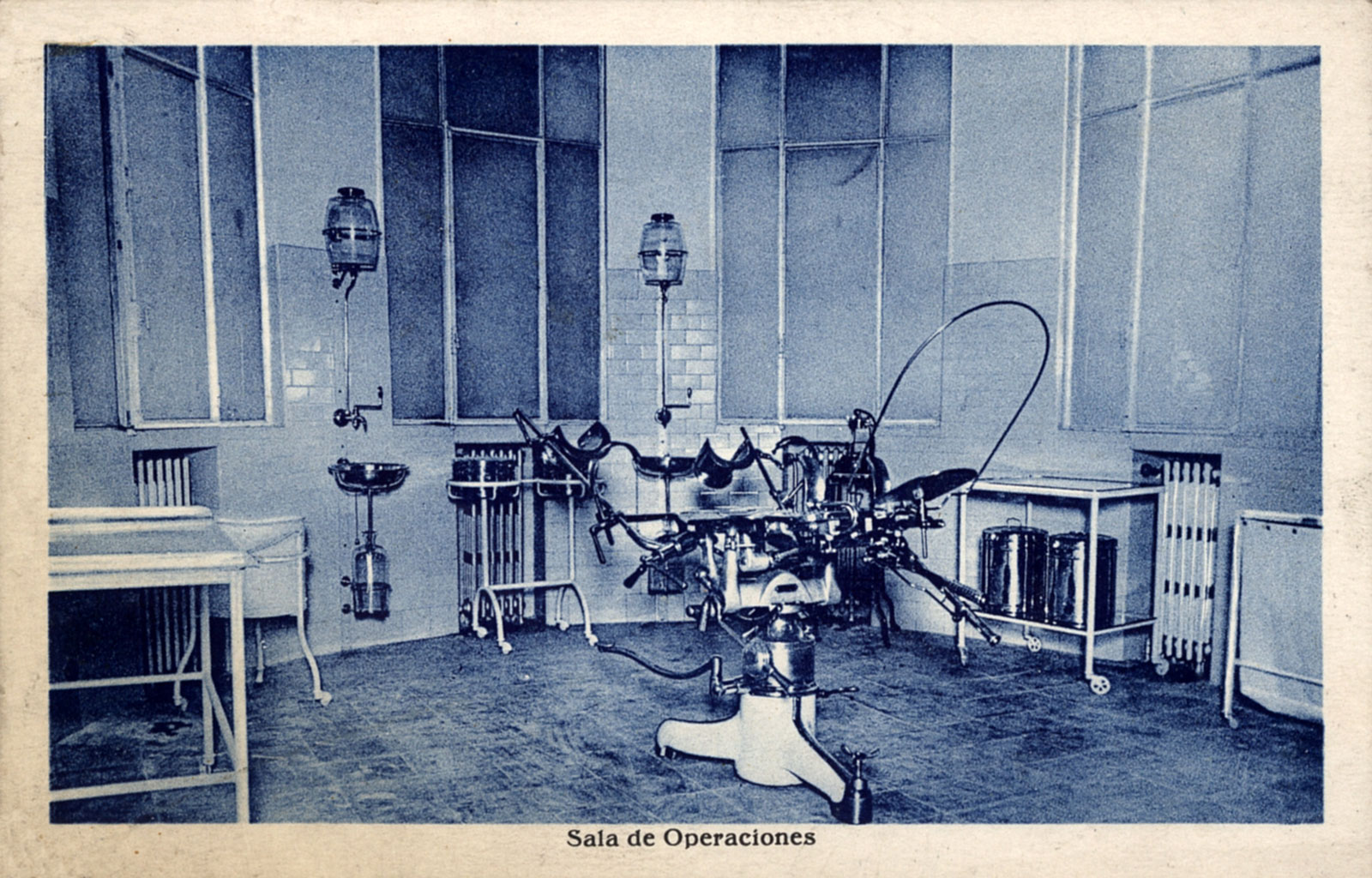

En 1934 se aprobaron las modificaciones propuestas, y en esa

misma fecha se inauguraron las nuevas instalaciones pasando a

constituir un edificio modelo de tres plantas, con 34 camas,

todas en habitaciones individuales, dos salas de operaciones,

sala de anestesia, de esterilización, e instalaciones de rayos X

y de yesos. Además contaba con un laboratorio, una biblioteca,

chorros de vapor, mecanoterapia, fisioterapia y electroterapia,

además de contar de un jardín para los heridos. El hospital

estaba a cargo de un cirujano jefe, que era el director de la

clínica, un jefe de clínica, un radiólogo y dos médicos

ayudantes. En ese año se atendieron 558 pacientes en consulta y

155 enfermos fueron tratados en la casa de salud, 92 de ellos

hospitalizados.

Durante la guerra civil el edificio sufrió graves daños y hubo

de ser reconstruido y ampliado, en esta nueva modificación el

edificio pasó a tener cuatro plantas. En el sótano se instalaban

los servicios de fisioterapia y mecanoterapia, con los aparatos

para la rehabilitación de las lesiones. También en este piso se

encontraba la capilla y los servicios de cocina, lavado y

planchado de ropas, almacén de lencería y depósito. En la planta

principal se encontraba la sala de espera para los heridos, los

despachos de los médicos y dos salas con las camas para los

heridos, nueve en cada una con sus respectivos aseos. En la

misma planta se ubicaba el cuarto de enfermeras y la sala de

curas, el quirófano y un cuarto para la desinfección y otra para

yesos. En la siguiente planta se encontraban otras habitaciones

para los enfermos y el comedor; y finalmente en la última se

encontraba una terraza para baños de sol y tratamientos de

electroterapia.

En este periodo, 1941-1942, el equipo médico del centro era el

mismo que el que lo gestionaba en 1934, pero en este momento las

labores de enfermería y auxiliares lo realizaban las Hermanas de

San Vicente. En la memoria de Renfe de 1942, la empresa

consideraba que este hospital constituía la organización más

perfecta. La misión fundamental de este centro era la asistencia

operativa en casos de accidente de trabajo, en el periodo

indicado se realizaron 190 operaciones, se atendieron 160

fracturas y se atendió a 339 agentes.

El edificio se mantiene actualmente también como sede de los

servicios médicos de Renfe y Adif.

Estos hospitales se ocupaban sobre todo enfermedades

traumatológicas, pero tenían problemas para atender otro tipo de

enfermedades, especialmente y en el caso de las infecciosas como

la tuberculosis o el tifus, que en este periodo fueron muy

comunes entre el personal. Por este motivo Renfe tuvo que firmar

convenios con hospitales generales. El primero se firmó en 1943

con el sanatorio de San Francisco, mediante este convenio se

reservaban ocho camas permanentes para la hospitalización de

enfermos asistidos en los dispensarios de la organización que

por su mal estado físico y económico necesitaban mayor atención.

Aunque en estos primeros años estos sanitarios se ocupaban sobre

todo de los enfermos tuberculosos, una enfermedad que fue in

crescendo durante muchos años y que hizo que hubiera que

aumentar el número de camas en otros sanatorios, Enfermería

Victoria Eugenia de Madrid, Sanatorio de Valdelatas y Sanatorio

de Alcohote (Guadalajara), Sanatorio de Monte Viejo (Palencia),

Sanatorio Flor de mayo (Barcelona), Sanatorio Iturralde

(Carabanchel bajo-Madrid), Sanatorio Pedrosa (Santander),

Sanatorio Santa Teresa de Ávila. Según se refleja en las

memorias del Consejo de Administración, las plazas reservadas

pasaron de las 20 que se establecieron en 1944 a 234 en 1952. En

1954 consta también la estancia de agentes en algún hospital

psiquiátrico y en una leprosería, y algunas estancias de los

agentes ferroviarios que lo necesitaran en balnearios, estancias

que eran financiadas por la empresa.

Otras instalaciones sanitarias

Un aspecto de gran relevancia para las empresas de ferrocarriles

estaba relacionado con los temas de higiene y salud pública en

las instalaciones, hay que tener en cuenta que el ferrocarril

como medio de transporte público y colectivo era un punto de

infección y de contagios. El Reglamento Higiénico de los

Ferrocarriles (1914) estipulaba que las nuevas estaciones e

instalaciones anexas que se construyeran a partir de la

publicación del mismo debían ser construidas “a prueba de

ratas”, todas las instalaciones donde se almacenasen alimentos

debían ser desratizados cada seis meses. Además, normalizaba

unas reglas para la limpieza de las estaciones. El piso de los

edificios debía realizarse mediante “barrido húmedo” al menos

una vez al día; las salas de espera y equipajes, oficinas,

talleres, comedores, etc. debían contar con escupideras

higiénicas indicando expresamente la prohibición absoluta de

escupir en el suelo; en cuanto a los retretes debían estar

esmeradamente limpios y desinfectados en las estaciones de

enlace y, en aquellas en las que los trenes correos tuvieran

paradas ordinarias superiores a quince minutos, los servicios

debían limpiarse por lo menos tres veces al día. En el caso de

estaciones con menos movimientos la desinfección se realizaba

dos veces al día.

El servicio sanitario de las compañías debía inspeccionar las

fondas, restaurantes y cantinas en lo referido a la calidad de

los alimentos y bebidas. Las autoridades jurisdiccionales eran

encargadas de inspeccionar la ejecución de este tipo de

servicios y podían intervenir si se consideraba procedente.

Otra instalación que debía ser vigilada en cuanto a limpieza y

desinfección eran los dormitorios para el personal, establecidos

en algunas estaciones y las habitaciones que ofertaban para los

viajeros en algunas fondas de estación.

Este reglamento se complementaba con lo establecido en el

Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior (1917) en el que se

establecía que la sanidad exterior tenía por objeto impedir la

importación en territorio español de las enfermedades

infecciosas, así como la exportación de las mismas. En varios

artículos del reglamento se establecían algunas pautas

relacionadas con los ferrocarriles, algunas ya estaban recogidas

en el reglamento sanitario, pero abundaba en otras. Por ejemplo

la obligación de instalar escupideras en los puntos con mayor

presencia de público y la obligatoriedad de prohibir escupir en

el suelo; y el establecimiento de un procedimiento claro para la

desinfección de los coches, vagones e instalaciones. Debía

asegurarse la potabilidad y desinfección de las aguas para la

bebida tanto de los viajeros como del personal y cuando éstas se

vendieran en fondas, cantinas y puestos de las estaciones debía

vigilarse la purificación de las mismas.

Los jefes de los servicios sanitarios debían dar cuenta a la

inspección general de sanidad del estado de salubridad de sus

líneas respectivas, el informe debía realizarse como mínimo dos

veces al año. Las Compañías debían asegurar el correcto

cumplimiento del reglamento, y dadas las responsabilidades que

esto conllevaba las empresas revisaban en profundidad todos sus

cometidos. En su tramitación establecieron algunas alegaciones

ya que en algunos casos no quedaba claro cuáles eran competencia

de las compañías ferroviarias y cuáles eran propias de las

administraciones. Es el caso de la salubridad de las aguas, que

las empresas consideraban como competencia de las autoridades

municipales ya que las empresas no contaban ni con los medios

suficientes, ni con la potestad para la vigilancia requerida.

En cualquier caso

esta cuestión fue una preocupación constante,

tanto para las autoridades sanitarias, como para las compañías.

De hecho, algunas de las instalaciones y atribuciones

inspectoras que se establecían para las compañías se venían

ejecutando con anterioridad a este reglamento.

En aras de intentar frenar la propagación de epidemias se

estableció la necesidad crear algunas instalaciones que

sirvieran para la inspección y desinfección de los trenes de

viajeros y mercancías, instalaciones que debían ubicarse en

zonas fronterizas, el ejemplo más significativo es

la estación

sanitaria de Port Bou en la frontera francesa. En 1908 la

Compañía MZA inicia los trámites para la construcción de la

misma, propuesta que es aceptada por la Inspección General de

Sanidad Exterior en 1909.

El proyecto incluía un pabellón para la Inspección, otro

pabellón de retretes, con dos cuartos de baño, y dos pabellones

de desinfección, uno para viajeros y pequeños bultos, y otro

para equipajes y mercancías. El proyecto, del arquitecto Ricardo

Velázquez, ubicaba el pabellón de inspección sobre la

prolongación del andén, en el lado de Francia, y el destinado a

la desinfección de mercancías sobre el último muelle descubierto

construido a continuación de la aduana, hacia la parte de

España.

Según el convenio firmado con el Ministerio de Gobernación,

responsable directo de la inspección de sanidad exterior, la

Compañía MZA se encargaría de la conservación y reparaciones

necesarias en los pabellones, así como de la limpieza y

vigilancia de los mismos, a cambio recibirían una compensación

económica.

A partir de la puesta en marcha de la estación en 1909, se

hicieron diversas modificaciones y ampliaciones, se realizó la

instalación de estufas de desinfección y la construcción de un

lecho de bacterias en el pozo de Moura para evitar la infección

de las aguas. En 1910 se instaló en el pabellón de inspección,

que también hizo las funciones de enfermería, un laboratorio

bacteriológico y un almacén para conservar y custodiar los

aparatos delicados y de valor.

En estas mismas fechas se solicitó la instalación de una estufa

de desinfección y de una cámara de gases independiente del

pabellón, ambas instalaciones se construyeron en un pabellón

aparte, el pabellón de desinfección junto al edificio de

inspección.

En 1911, ante la amenaza de la epidemia de cólera que se

extiende por Europa, el Ministerio de Gobernación junto con las

compañías ferroviarias, establecen un procedimiento normativo

para luchar contra la epidemia. Se consensua la necesidad de que

la inspección general de sanidad exterior, de acuerdo con las

compañías, designase las estaciones de cada una de las líneas

que debieran contar con un servicio sanitario especial y la

obligatoriedad de que los trenes en marcha dispusieran de

inspecciones ambulantes en los trenes para realizar la

vigilancia necesaria. En este contexto se decide que el edificio

de desinfección se convierta de manera transitoria en un

lazareto para infecciones coléricas.

La gestión de las epidemias en el mundo del transporte estaba

bien asentada en el caso del transporte marítimo y su

experiencia fue adoptada en muchos aspectos por el transporte

ferroviario.

Hasta finales del siglo XIX, el transporte marítimo fue uno de

los mecanismos de difusión de enfermedades infecciosas, un

sistema de expansión de epidemias y pandemias. El transporte de

mercancías y pasajeros desde puntos muy distantes y en

condiciones precarias, con el hacinamiento en espacios pequeños

permitían que los contagios fueran frecuentes.

La gran epidemia de la peste negra en 1345, azotó a la población

de todo el mundo produciendo una mortalidad de las tres cuartas

partes de la población. La ineficacia de las medidas adoptadas

llevó en 1377 a las autoridades de Ragusa (hoy Dubrovnik) a

adoptar por primera vez la cuarentena en los barcos como medida

de protección, prohibiendo la entrada de los barcos procedentes

de zonas infectadas durante un periodo de 40 días.

En el siglo XV se sucedieron epidemias de peste, por lo que en

1403 se construyó el primer lazareto en Venecia en Santa María e

Nazaret, como un lugar dedicado al aislamiento y cuarentena de

tripulaciones y mercancías sospechosas de enfermedades

contagiosas.

Adoptaron el nombre de lazareto como continuidad a la

denominación de los establecimientos destinados al aislamiento

de leprosos enfermos de San Lázaro. A partir de ese momento se

generalizó este tipo de construcciones donde las tripulaciones

pasaban cuarenta días y las mercancías eran sometidas a un

proceso de aislamiento y oreo. En España el mejor ejemplo de

este tipo de construcciones el lazareto de Mahón, construido en

1793 una fortaleza sanitaria para aislar lo casos de infección.

Este mismo tipo de construcción se empleo en las compañías

ferroviarias que construyeron algunas instalaciones de este tipo

en algunas estaciones en las que se aislaban y desinfectaban

viajeros y mercancías. Normalmente eran muelles de mercancías y

casillas construidas para la desinfección. Tenemos constancia de

la existencia de un lazareto en la

estación de Tocina, en

Córdoba y el ya mencionado de Port Bou.

Como conclusión podemos ver que las compañías ferroviarias y posteriormente Renfe implantaron en sus redes ferroviarias una serie de instalaciones sanitarias que les permitieron hacer frente a sus obligaciones relativas a la salud e higiene de los trabajadores, así como aquellas que se derivaban de su posición como espacio y servicio público. Muchas de estas instalaciones han ido desapareciendo, según se iba desarrollando el sistema de salud y sanidad pública actual, aunque algunas permanecen para dar los servicios de medicina de empresa que aún son necesarios.