Paludismo

Plasmodium es un parásito que se transmite por la picadura

del mosquito Anopheles. Es una de las enfermedades transmitidas

por mosquitos más peligrosas y graves del mundo, aunque se puede

prevenir y curar. Es la principal causa de muerte en las zonas

tropicales (África, Asia y Latinoamérica) y supone el 50 % de

los casos de malaria y la totalidad de las muertes por malaria

en todo el mundo.

Las fiebres palúdicas fueron descritas por primera vez en el año

400 a.c. por Hipócrates, pero, no fue hasta 1880 cuando el

médico militar francés Charles Louis Alphonse Laveran evidenció

el origen protozoario de la parasitosis.

El término paludismo proviene del latín palus (laguna) y está

directamente relacionado con el origen de la enfermedad. La

utilización de la palabra malaria, procedente del italiano,

mal’aria (mal aire), es más reciente, se inicia por el botánico

italiano Torti en 1753, y también se vincula con el mecanismo de

transmisión más consensuado entre la comunidad científica hasta

finales del siglo XIX.

No obstante, la referencia a la patología

en los textos españoles de la época se acomete por el uso de

términos asociados a la intermitencia de sus fiebres, tales como

«tercianas», «cuartanas», «fiebres estacionales» o «calenturas

intermitentes».

Tradicionalmente, en gran parte del continente europeo, la

malaria se ha presentado como la epidemia que en el siglo XVIII

reemplaza a la devastadora peste de la centuria anterior, y que

a su vez es relevada por la fiebre amarilla en el siglo XIX,

siempre atendiendo a cuestiones relativas a la morbilidad y

mortalidad general de la enfermedad en cortos espacios de tiempo.

El estudio la evolución histórica del paludismo en nuestro país

ha sido objeto de muchas investigaciones, entre las que

destacamos la tesis doctoral de

Balbina Fernandez Astasio o algunos artículos como el de

G. Castejón Porcel.

En el caso de los ferrocarriles, esta epidemia afectó

especialmente al personal ferroviario, razón por la cual, el

paludismo se convirtió en un problema para las compañías

ferroviarias que pusieron muchos recursos disponibles para la

lucha antipalúdica. Hay que tener en cuenta que la red

ferroviaria atravesaba todo el país y que sus trabajadores,

muchos de ellos portadores de la infección, se trasladaban por

todo el territorio. Existían además otros dos focos de atención

a la hora de controlar esta epidemia, uno el hecho de que muchos

ferroviarios vivieran en poblados y centros ubicados en

territorios palúdicos; y otra cuestión preocupante eran los

trabajadores de vía y obras, expuestos a contraer la enfermedad

en el periodo de construcción de las líneas y en sus trabajos de

mantenimiento.

Uno de los ejemplos significativos fue el producido durante la

construcción de la línea del Norte, entre El Escorial con Ávila,

donde, entre 1861 y 1862 hubo una gran epidemia que acabó con

3.900 personas enfermas y 77 muertos. La relación entre las

condiciones higiénicas en las que se desarrollaban los trabajos

y el movimiento de tierras, favorecieron la aparición de este

brote de paludismo.

En 1902 Gustavo Pittaluga estudió más de sesenta casos de

paludismo entre doscientos obreros de una fábrica de ladrillos

en las proximidades de la estación de ferrocarril de

Castelldefels.

Otra línea muy afectada fue la línea que unía Madrid con Cáceres,

a la cual se la denominaba como la “meca de los gérmenes

palúdicos” por la intensidad del paludismo en la misma. Un

trabajo realizado en 1902, por los doctores Huertas y Mendoza, y

presentado en el XIV Congreso Internacional de Medicina, hacía

la siguiente observación, “Los empleados están todos enfermos,

no solo los de vía y obras, sino los del movimiento, aunque no

tengan residencia fija en la comarca, hasta el extremo de que la

compañía de los ferrocarriles se ve precisada a relevar a todo

el personal cada quince días”.

Parece que la razón del problema se debía a que las zanjas no

tenían suficiente desagüe y se formaban pequeñas lagunas

perfectas para el desarrollo de las larvas de Anopheles. Se

tomaron medidas para erradicar este foco de paludismo,

encauzando las aguas y rellenando esas pequeñas lagunas con

arena y carbonilla. En el trabajo, estos doctores aportaron

información sobre cómo mejorar las condiciones higiénicas y

sanitarias de la comarca, así como la mejora de las zanjas,

acondicionándolas para mejorar la salida de las aguas y evitar

la acumulación en pequeñas charcas o lagunas. Además, a los

trabajadores de la red de ferrocarril se les administraron

preparados de quinina, arsénico y hierro para tratar la

enfermedad.

También en ese mismo Congreso se presentó un trabajo de

realizado por el Dr. Varela de Seijas, Médico del Servicio

Sanitario de la compañía de ferrocarriles de Zaragoza a Alicante

y el del Dr. Pijoan de la Red Catalana. Su estudio sobre la

morbilidad palúdica les permitió realizar un seguimiento real de

la enfermedad. Los médicos detectaron A. claviger en todos los

focos de paludismo investigados. Para luchar contra la

enfermedad propusieron el saneamiento de los terrenos mediante

desecación y relleno de depósitos, el encauzamiento de las aguas

corrientes, la protección metálica de los empleados y la

instalación de una doble puerta de tela mecánica a pocos

centímetros de la primera. Respecto al tratamiento farmacológico

recomendaron el Esanofele de la Casa Bisleri de Milán

promocionado en España por Pittaluga. Éste realizó un estudio

sobre el

Paludismo en el Delta del Ebro en

el que exponía las necesidades para llevar a cabo el saneamiento

de los terrenos y evitar la formación de focos de infección.

En 1920 se creó la organización de Lucha Antipalúdica, y la

Comisión Central del Paludismo cuatro años después, en esta

comisión los ingenieros e inspectores, ingenieros de caminos,

canales y puertos, reclamaron recursos estatales para poder

continuar con los

trabajos propuestos por el doctor Pittaluga.

Entre 1915 y 1935 se produjo otra epidemia, en 1915 el número de

ferroviarios infectados era de 1.150, la puesta en marcha de la

campaña antipalúdica redujo el número a 209 casos en 1925 y un

centenar en 1935. Las compañías ferroviarias llevaron a cabo

medidas de saneamiento de los terrenos afectados, facilitaron

medicación profiláctica y curativa, protegieron las viviendas

contra el mosquito y, procediendo, en suma, con arreglo a las

normas científicas en aquellas épocas, consiguieron evidentes

progresos en la lucha antipalúdica.

Esta enfermedad y su incidencia en la mortalidad y morbilidad

despertó el interés de la comunidad científica por poner en

común los conocimientos en la lucha contra la malaria y generó

diversos encuentros entre especialistas. Se iniciaron las

gestiones para preparar el III Congreso Internacional de

Paludismo en Madrid que se celebraría en 1936, sin embargo,

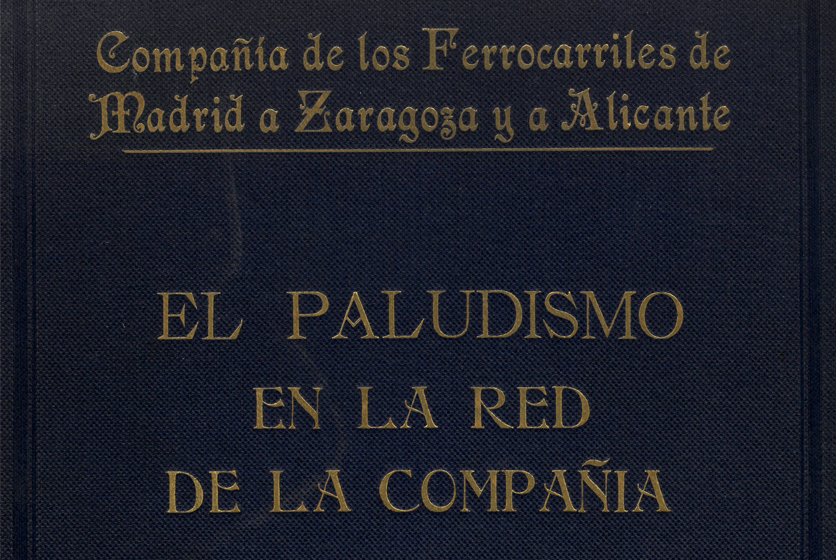

el estallido de la guerra malogró su celebración. La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a

Zaragoza y a Alicante preparó un trabajo realizado por el

ingeniero Carlos Gutiérrez relativo al paludismo en la red de la

compañía, según consta en

expediente del Archivo Histórico

Ferroviario, en él no se incluye este

trabajo. Pero en la Biblioteca Ferroviaria se conserva un

documento del año 1936 con el mismo título, pero sin firma que

es de suponer que sea el estudio citado. IMAGEN Y ENLACE A

DOCUMENTO 7

El informe señalaba que, de los 3.655 kilómetros de vía en explotación, 1.303 km correspondían a zonas donde la pandemia es endémica y otros 1.036 km en los que sin ser endémica existen brotes y personal afectado, en concreto se estimaba que podían ser 21.656 agentes. Entre 1926 y 1935, la Compañía llevó a cabo una acción sanitaria saneando terrenos, atendiendo al personal higiénica y medicamente, pero los resultados no fueron definitivos. Según la clasificación de la Compañía MZA la clasificación de las líneas según la intensidad de la pandemia era la siguiente:

| A-Líneas con paludismo endémico |

|

| B-Líneas con paludismo no endémico |

|

| C-Líneas sin paludismo |

|

En el informe se detallaba el estado de cada línea y las

acciones emprendidas en la campaña de antipaludismo que estaba

dirigida por el servicio central ubicado en Madrid, pero del que

se ocupaban los médicos de sección encargados de atender a los

enfermos, en algunos casos ayudados por el departamento de Vía y

Obras que se encargaba de auxiliar en la acción profiláctica

repartiendo la medicación prescrita.

Con los datos remitidos por los diferentes médicos se formaban

estadísticas mensuales y anuales, en virtud de las cuales el

servicio estaba informado y podía establecer las líneas de

actuación.

En esta memoria se indicaba que se estaba construyendo un

“break” equipado con una pequeña clínica y un laboratorio de

análisis para atender los casos sobre el terreno. Este coche

sanitario sería utilizado por las posteriores campañas

antipalúdicas de Renfe.

Además de la campaña de profilaxis realizada con los empleados

se adoptaron medidas de defensa contra el mosquito como cubrir

puertas y ventanas de viviendas y edificios con tela metálica,

uso de insecticidas y la utilización en algunas charcas de

gambusías, o pez mosquito que servían para el control biológico

de los mosquitos.

La endemia del paludismo disminuyó considerablemente, hasta el

año 1936, cuando debido a la Guerra Civil, hubo de nuevo un

aumentó de la epidemia. A partir de 1939, cuando la guerra

terminó, comenzaron a crearse dispensarios antipalúdicos, y se

realizaron estudios mucho más exhaustivos de la enfermedad y del

vector, participando entomólogos además en tareas de saneamiento

ambiental para evitar los lugares potencialmente peligrosos para

el desarrollo del vector. Todo ello contribuyó a una mejor

situación epidemiológica del país. Pero a partir de aquí,

aparecen nuevos contratiempos que hacen que la enfermedad vuelva

a recrudecerse en los años siguientes. Se movilizaron tropas que

venían de áreas endémicas de la Península o externas, que unido

al debilitamiento socioeconómico del país, y todas las

consecuencias que dejó la guerra, desembocó en una nueva

expansión de la enfermedad por todo el país.

En 1943, la gravedad de la enfermedad se hizo patente y el

gobierno dejó la lucha antipalúdica en manos del profesor

Clavero del Campo. El aumento de los dispensarios y el uso

masivo de insecticidas organoclorados como el DDT, hicieron

descender los niveles de morbilidad.

En Renfe se puso en marcha una campaña de lucha antipalúdica que

se iniciaría en 1942. Sin embargo, en los primeros años se

desarrolló en condiciones adversas, por la escasez de quinina y

otros productos contra la malaria. Razón por la cual hubo que

replantear la actuación y abandonar el tratamiento profiláctico

de las personas sanas residentes en zonas palúdicas, limitándose

a atender a los afectados por la enfermedad, y sólo en las zonas

más profundamente afectadas. La revista Ferroviarios publicaba

en su sección de divulgación un

artículo para informar a los

ferroviarios sobre esta campaña.

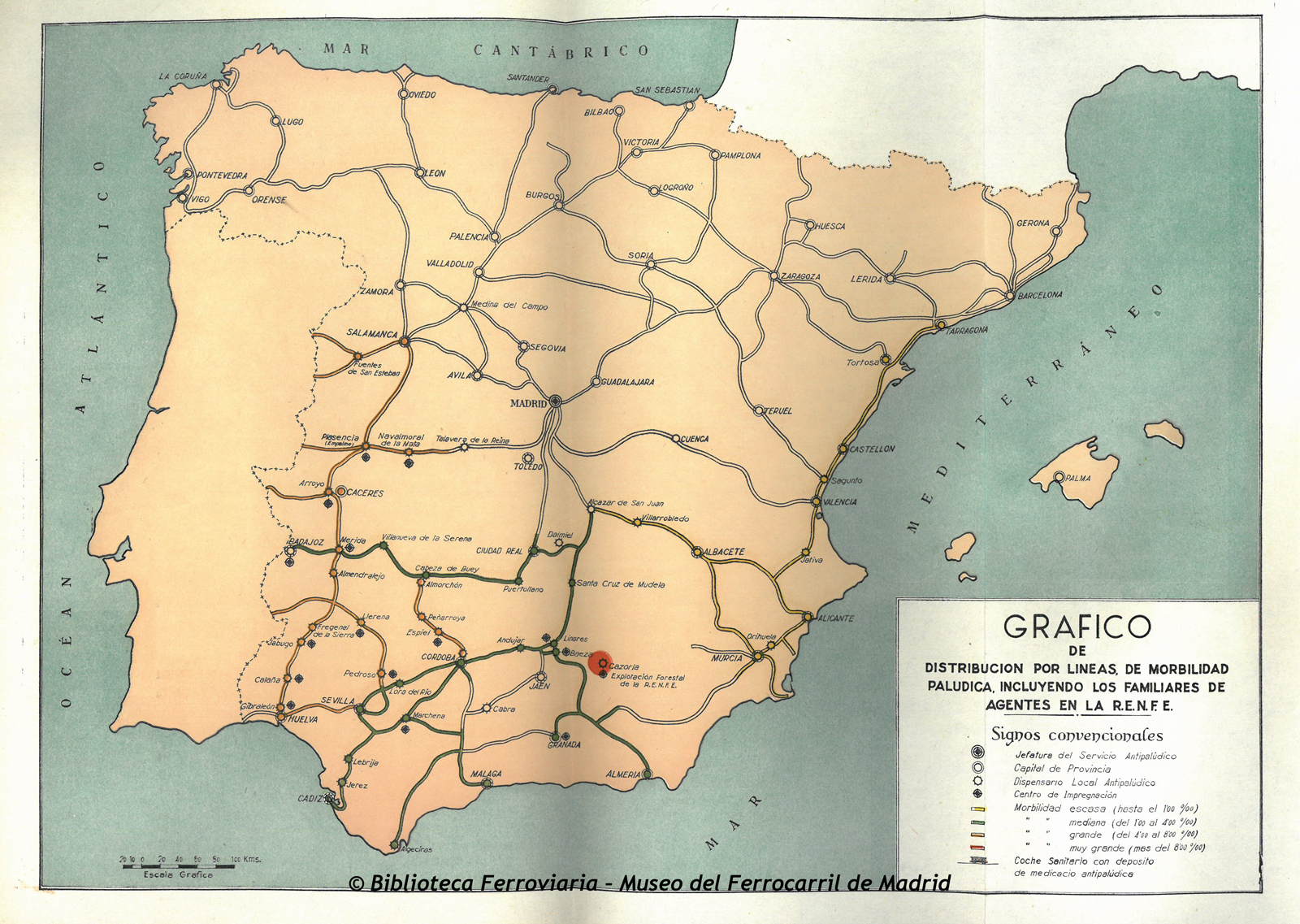

En estas fechas las líneas más afectadas eran las de Almorchon a

Bélmez, Ciudad Real a Badajoz, Madrid a Valencia de Alcántara,

Mérida a Cáceres y Salamanca a la frontera portuguesa. El

término afectado llegaba a los 6.500 km y esta distancia era

determinante en el aumento de los riesgos, ya que un número

significativo de obreros ferroviarios residían en lugares muy

alejados de los dispensarios antipalúdicos y precisaban utilizar

el ferrocarril para el traslado a estos centros. De cara a

solventar este problema se recurrió a utilizar el coche

sanitario.

En 1944 el Servicio Sanitario publicó la Circular nº 1 que

organizaba el tratamiento médico en lo concerniente al

diagnóstico y medicación. La compañía era consciente de que esta

organización podía ser causante de malestar para los agentes

ferroviarios, sin embargo era necesario acatar esta normativa

para poder frenar la infección. La circular organizaba

territorialmente la atención médica, adjudicando según la

residencia del enfermo, el centro de diagnóstico que le

correspondía, el médico encargado de la atención y distribución

de medicamentos y los trenes que debía utilizar para acceder a

los puntos de atención.

Con objeto de aprovechar al máximo los escasos recursos

disponibles y para realizar un control estricto de los

diagnósticos y de la distribución de medicación se estableció la

necesidad de realizar un análisis hemático de los enfermos, que

se llevaba a cabo en los dispensarios, en total existieron unos

73 centros en los que, además de estas pruebas se realizaba el

reparto de medicamentos. Los tratamientos de atepé y quinina

sólo se dispensaron a los enfermos palúdicos con análisis

hemático positivo.

Además se emplearon los dispensarios móviles para acceder a los

poblados y centros más alejados, este fue el caso de la

explotación forestal de Cazorla que, entre 1943 y 1945 sufrió un

aumento de infecciones palúdicas al realizar buena parte del

transporte en el embalse del pantano del Tranco, enclavado en

zona eminentemente palúdica. Para paliar la epidemia se instaló

un laboratorio de análisis y un centro de distribución de

alimentos en Cazorla y se organizó un servicio ambulante para la

toma de sangre y reparto de medicamentos, de tal manera que

durante tres ejercicios tuvieron que tomar medidas estrictas

para acabar con la epidemia.

Entre 1943 y 1944, el sector más afectado correspondía al

dispensario de Plasencia-Empalme, que cubría 189 kilómetros en

una de las zonas más palúdicas de España. Le seguían en

importancia la zona palúdica del Guadalquivir y la zona de

Sevilla-Huelva y Zafra. El número de enfermos observados fue de

4.069, de ellos 2.795 fueron afectados por el paludismo y 1.274

resultaron no palúdicos.

Para mitigar la transmisión de la enfermedad se realizó una

campaña de saneamiento de los terrenos cuyas características y

condiciones favorecían la existencia del mosquito transmisor. Se

creó una comisión mixta formada por Renfe y por organismos

sanitarios de la administración, y se aprobó un proyecto de

obras a realizar con un presupuesto de 450.000 pesetas. Contaron

con la colaboración de la División de Vía y Obras, que

realizaban obras de desecación de charcas, limpieza de pozos,

evacuación de aguas residuales, así como construcción y arreglo

de alambradas protectoras en gran número de estaciones y

casillas. Estas brigadas actuaban, sobre todo en el caso de los

poblados ferroviarios como el de Arroyo, que fue azotado por el

paludismo y donde se hicieron obras de encauzamiento.

A partir de 1944 se inició una curva de descenso debido al más

rápido diagnóstico y a la posibilidad de extender el tratamiento

que favoreció una disminución progresiva de los portadores de la

infección. Lo más preocupante era el elevado número recidivas

que podían reactivar la endemia y echar por tierra la labor

realizada durante años, para lo cual se procedió al seguimiento

y mayor control profiláctico.

La campaña consiguió una disminución de la morbilidad del 76 por 100 en el quinquenio 1944-1948 y aunque no había desaparecido completamente si se podía decir que estaba dominada en casi todo el territorio. El dato genérico de la evolución de los enfermos puede verse en el siguiente cuadro:

| AÑO | ENFERMOS OBSERVADOS | CON PALUDISMO | SIN PALUDISMO |

|---|---|---|---|

| 1942 | 3.480 | 2.838 | 642 |

| 1943 | 3.542 | 2.541 | 1.001 |

| 1944 | 4.069 | 2.795 | 1.274 |

| 1945 | 2.006 | 1.285 | 721 |

| 1946 | 1.524 | 995 | 529 |

| 1947 | 1.768 | 979 | 789 |

| 1948 | 1.153 | 670 | 483 |

| 1949 | 593 | 352 | 241 |

Finalmente en 1964, tras una revisión minuciosa de la Organización Mundial de la Salud, se declaró a España libre de paludismo. Aun así los paludólogos de la época, recomendaron mantener una vigilancia muy estrecha para evitar posibles reinfecciones.